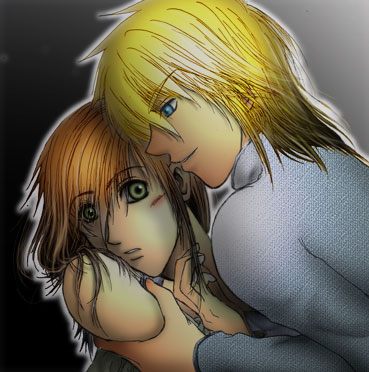

瞬は言葉を欲しがらない。 氷河には、それがわかっていた。 瞬には、それは必要なものではないのだ。 だから、その“言葉”は、義務感や必要性から出たものではなく。 氷河にそれを言わせたのは、瞬への愛情――というもの、だったろう。 「……これは、あくまで引用だぞ」 低く咳払いをして、氷河が瞬の顔を覗き込む。 「え?」 「ロシアでは有名な詩の一節だ」 「?」 小首をかしげている瞬の耳許に唇を寄せ、一語一語を区切るようにして、氷河は低く囁いた。 「 “I love you” 」 それから、ゆっくりと、氷河は、思いがけない“言葉”に驚いている瞬の視線を捉えた。 「 『この3語に、俺の全生命が凝縮されている』 」

|

【next】