寝言は寝てから

〜 Bさんに捧ぐ 〜

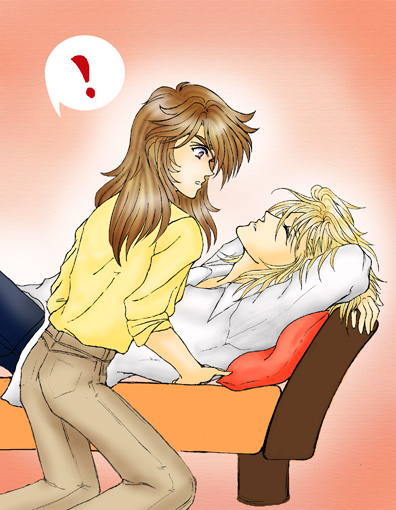

夏はどこかに消えてしまった。 金色に色づき始めた銀杏の葉を揺らす風は涼しげなものに変わり、金色の葉の向こうに広がる空は、いつのまにかその高さを増している。 完璧なセキュリティシステムに堅固に守られている城戸邸の庭にも、外界と同じように いつのまにかひっそりと秋の気配が降りてきていた。 その庭に向かって開いた硝子戸から、涼しい秋風が瞬のいる部屋の内に入り込んでくる。 瞬は芸術の秋だというので買い込んできたルコント・ド・リールの詩集のページに視線を落としていた。 さほど良い詩だとは思わなかったが、瞬は、“秋という季節に詩集に目を通している自分”というものに良い気分で浸っていたのである。 同じ部屋の長椅子に氷河が寝そべって色づき始めた庭を眺めていた。 会話はなく、ただ風だけが、静かすぎる二人に焦れたように その髪や頬をからかい、まとわりつき、やがてその遊びに飽きたようにどこかに消えていく。 この状態、その雰囲気が快く感じられて、瞬は至極良い気分でいたのだった。 瞬のその“良い気分”の継続を妨げたのは、氷河の、 「貴様っ、寝言は寝て言え!」 という突然の怒声だった。 (え……?) 瞬は、慌てて室内を見回したのである。 二人の他には誰もいないと思っていたその場所に、自分が気付かぬうちに、氷河の声を荒げるような真似をした者が入り込んでいたのかと、戸惑いながら。 だが、室内にいるのは、その怒声を発した氷河の他には瞬だけだった。 いったい氷河は誰に向かって声を張りあげたのか――。 瞬はてっとりばやく怒声をあげた当人に確かめることにした。 「氷河、どうしたの?」 「なんでもない」 「でも、今、大声で……」 詩集を脇に置いて腰を浮かしかけた瞬は、そして、やっと気付いたのである。 自分が、心地良い秋風の中で眠っている人間と言葉を交わしていたことに。 「ね……寝言?」 氷河の瞼は固く閉じられ、その胸は規則正しく上下している。 どこから見ても、彼は、これ以上ないくらい完璧かつ見事に眠っていた。 滅多に見る機会のない氷河の寝顔は実に端正で、瞬は小さく感嘆の息を漏らしてしまったのである。 「氷河、眠ってるの?」 「俺は起きてる」 明瞭な答えが返ってくる。 しかし、氷河の瞼は依然として閉じられたまま。 眠ったままで会話を成立させる氷河の器用さに呆れながら 彼の寝顔を見詰めているうちに、瞬の中に いたずら心のようなものが生まれてくる。 瞬はもう一度氷河に話しかけてみた。 「じゃあ、昨日の夕食のメニュー 憶えてる?」 「天丼」 「…………」 どうやら氷河は天丼を食したいらしい。 ちなみに昨日の夕食のメニューはビーフストロガノフ。城戸邸の食卓に丼物が登場したことなど、かつて一度もない。 氷河は完全に眠っているようだった。 |

|

寝言に答えると その人の寿命を縮める――という迷信を、瞬は思い出したのである。 それは、眠っている人の時間を、その人に知られずに盗む行為だからなのかもしれない。 だが、かなり珍しいこの事態に、瞬は自分の好奇心を抑えることができなかった。 「ねえ、氷河。氷河は僕のこと好き?」 それは、瞬がもうずっと長い間 氷河に確かめてみたいと思っていたことだった。 「ああ」 これまでどうしても直接尋ねることができずにいた長年の疑問に、いささかの躊躇も戸惑いも示すことなく、氷河が肯定の答えを返してくる。 瞬は、自分の気持ちが高揚するのを感じ、また その高揚を抑えることができなかった。 高鳴る胸の中に、眠っている氷河から得られた『好き』は、瞬が期待している『好き』とは意味合いが違うのかもしれないという小さな不安が生まれ、瞬はその不安を消し去るために言葉を重ねたのである。 「ど……どんなふうに?」 震える声で、そう尋ねる瞬の中に期待めいた気持ちがなかったわけではない。 むしろ、大いにあった。 それらしいムードになるといつも妙なことを言って話題をはぐらかす氷河の本音を、今日こそ聞けるかもしれないのだから。 |

【next】